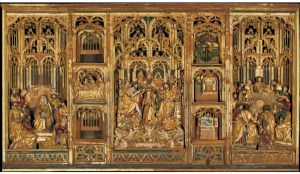

El pasado mes de noviembre, tuvo lugar una interesante Jornada de trabajo en el Museo de Bellas Artes de Gante, en el marco del Proyecto de Conservación-Restauración del Políptico del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck (Fig. 1).

Figura 1. Políptico de Gante: vista general del retablo abierto. Jan van Eyck y Hubert van Eyck.

Colección Catedral de San Bavón, Gante. Fotografía Dominique Provost y Hugo Maertens www.artinflanders.be

CC-BY-NC-ND 4.0

Un espacio acristalado acondicionado en el propio museo de Bellas Artes de Gante es el escenario donde se desarrolla la restauración de estas magníficas pinturas. Un equipo interdisciplinar, formado por profesionales y varias universidades europeas, liderado por el Instituto Real de Patrimonio Artístico de Bruselas, lleva a cabo el proceso. Un comité internacional de expertos realiza el seguimiento del conjunto de las operaciones y hallazgos, y toma decisiones en las diversas fases.

En 2010, un estudio preliminar financiado por la Getty Foundation supuso el punto de partida. La restauración propiamente dicha comenzó en 2012, con la intervención sobre las pinturas exteriores del políptico. A partir de 2016 se prosiguió con los paneles inferiores internos, hasta llegar a la fase actual, con el tratamiento de los paneles superiores. El final del proyecto está previsto para 2026.

La web closertovaneyck permite realizar el seguimiento virtual del proceso de conservación y restauración, con informes completos y fotografías de alta resolución. El apoyo financiero de varias instituciones ha sido clave para poder llevar a cabo un trabajo de semejante envergadura (Gobierno flamenco, el Fondo Baillet-Latour, la Universidad de Gante, el fondo Gieskes-Strijbis).

El políptico conocido como “La Adoración del Cordero Místico” es un referente pictórico señalado. Comenzado por Hubert van Eyck, fue terminado por su hermano Jan en 1432, siendo un encargo del matrimonio Vijd para su capilla privada en la catedral de Gante.

Constituye un hito de la historia del arte por varios motivos. En primer lugar, por su calidad pictórica y por el uso novedoso del óleo, que hasta el momento no se había utilizado en obras de dimensiones tan importantes (340 x 440 cm) ni con semejante maestría, ya que el juego de transparencias, veladuras y texturas que se despliega en estas pinturas es difícilmente igualable.

En segundo lugar, por su intrincado simbolismo e iconografía, que representa en un solo retablo desde el pecado original al sacrificio del Cordero, contando toda la historia de la salvación del alma, con inscripciones complejas y escenas sumamente elaboradas, cuya interpretación ha provocado numerosos debates y estudios.

Y en tercer lugar por su compleja historia material, poseyendo el oscuro récord de ser el cuadro más veces intervenido, atacado, amenazado y robado de la historia, sucesos entre los que destacan los robos organizados por Napoleón o Hitler. Su rescate, junto a otras obras de arte europeo, de una mina de sal de Austria por parte de las brigadas de recuperación de arte tras la Segunda Guerra Mundial, ha sido excusa para una reciente película.

Figuras 2-4. El políptico de Gante: detalles del panel de la Virgen, de Dios Padre y de San Juan Bautista.

Jan van Eyck y Hubert van Eyck. Colección Catedral de San Bavón, Gante. Fotografía Hugo Maertens www.artinflanders.be.

CC-BY-NC-ND 4.0

El estado de conservación de los fondos de los tres paneles superiores centrales de la Virgen, Dios Padre y San Juan Bautista, decorados con brocados aplicados, llevó al equipo de restauración a convocar en noviembre una sesión de trabajo específica, enmarcada dentro de las consultas a expertos que promueven el intercambio de experiencias y conocimiento en diversos ámbitos y disciplinas (Figs. 2-4).

La técnica de brocado aplicado, realizada con estaño moldeado en relieve, es una técnica polícroma muy elaborada que permite la representación de los tejidos bordados con hilo de oro de la época. Su complejidad dio pie a discusiones constructivas sobre procesos de limpieza, consolidación y reintegración.

La sesión comenzó con la introducción de la actual fase del proyecto por parte del equipo del KIK / IRPA: Heléne Dubois, responsable del mismo, expuso las líneas generales y planteó la visión general. Ingrid Geelen, disertó sobre el estudio y los retos de conservación de los brocados aplicados en estos paneles. Sophie Kirkpatrick, doctoranda de la Universidad de Amberes, expuso las principales degradaciones de los mismos y Griet Steyaert, presentó el trabajo sobre hoja de estaño en la pintura de Los Siete Sacramentos de Roger van der Weyden.

Junto a tres conservadoras-restauradoras, fuimos invitadas a compartir nuestra experiencia en el estudio y conocimiento de la técnica con estaño en relieve. Las dos hemos estudiado los brocados y en ese sentido orientamos nuestras presentaciones (Figs. 5 y 6). Compartimos ejemplos de alteraciones e intervenciones que reflejan los importantes retos a los que nos enfrentamos los profesionales de la restauración que hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca la técnica.

Figura 5. Maite Barrio.

Figura 6. Camino Roberto.

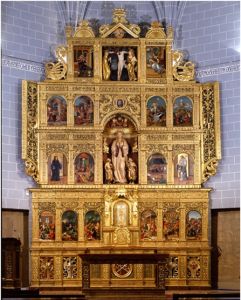

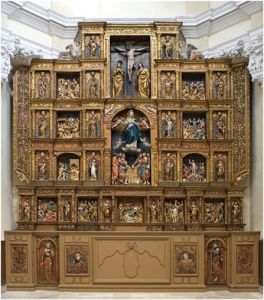

Camino Roberto presentó una selección de retablos del siglo XVI, localizados en las provincias de Huesca y Zaragoza, de producción aragonesa, en los que intervinieron los mejores artistas del momento, como el retablo Mayor de la Inmaculada Concepción de Sallent de Gállego, realizado en 1537 por Juan de Moreto, Miguel de Peñaranda (escultores) y Antón de Plasencia (pintor), el retablo Mayor de la Asunción de Almudévar (1555-1558) y el retablo de la Virgen del Rosario ha. 1540, todos ellos en Huesca. Además de estos casos, comentó otros ejemplos de retablos de gran relevancia en la Comunidad como el Retablo Mayor de San Pablo en Zaragoza (policromía 1517) o el retablo de San Miguel en Jaca (1521), todos de gran calidad artística (Figs. 7 y 8).

Maite Barrio a su vez presentó el estudio y tratamiento de los brocados aplicados de cuatro retablos del Norte de España, dos producciones brabanzonas y dos hispanas, del siglo XV y XVI: el retablo de los Santos en Covarrubias (Burgos), importado de Bruselas y fechado en torno a 1450-1460; el retablo de la Coronación de la Virgen de Errenteria, igualmente de origen bruselense, de 1528 y atribuido por C. Périer D’Iéteren al taller de los Borman (Fig.9); el retablo de la Puebla de Arganzón, atribuido a Juan de Ruan y Juan Martínez de Ayala (escultores) y Diego de Torres (pintor), fechado en 1531-1535 y el retablo renacentista del convento de Bidaurreta (Oñati), atribuido a Juan Martínez de Olazarán y realizado en 1531- 1533.

Igualmente, Beate Fücker y Elisabeth Taube, conservadora y restauradora de pintura y escultura respectivamente, mostraron los brocados aplicados en la colección del Museo Nacional Alemán de Núremberg, mientras que Annegret Volk, restauradora del Museo de Städel, en Frankfurt, presentó el análisis y tratamiento del brocado aplicado en el fragmento de retablo del ladrón crucificado del «Maestro de Flémalle».

La Jornada finalizó con el examen in situ de los brocados aplicados que decoran los paños de honor de las tres pinturas del políptico de Van Eyck y con un interesante debate sobre su deterioro, posibles materiales y acabados finales y la posibilidad de aplicar diferentes técnicas de consolidación y reintegración.

Figura 7. Retablo mayor de la Inmaculada, 1537. Sallent de Gállego (Huesca)

Fotografía: Fernando Alvira

Figura 8. Retablo Mayor de la Asunción, 1555-1558. Almudévar (Huesca)

Fotografía: Fernando Alvira.

Figura 9. Retablo de la Coronación de la Virgen, 1528. Errenteria (Gipuzkoa).

Fotografía: Juantxo Egaña.

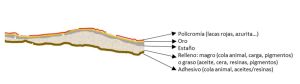

La conservación y la intervención de restauración de las obras que han utilizado este tipo de decoración no suelen ser sencillas, ya que conviven materiales de diversa naturaleza cuyo comportamiento y proceso de degradación determinan el habitual mal estado que presentan (Fig. 10).

Figura 10. Secuencia estratigráfica “tipo” del brocado aplicado.

Las alteraciones más frecuentes suelen ser las pérdidas por el exceso de peso y/o falta de adhesivo (Fig.11), la corrosión del estaño y la desaparición del mismo (Fig. 12), o la degradación de las capas de color. El estaño, elemento característico de esta policromía en relieve, es el constituyente más sensible, pues tiende a sufrir procesos de corrosión; el contacto con los componentes del relleno, sea este graso o magro, parece que acelera la oxidación del metal, lo que a su vez puede causar la caída del oro que normalmente se dispone sobre él, así como de las decoraciones que lo cubren a menudo. Por este motivo es habitual encontrar los brocados muy intervenidos, a menudo bajo repintes y/o repolicromías que dificultan su identificación y obligan a analizar y reflexionar ampliamente antes de tomar las decisiones oportunas que marcarán el tratamiento (Fig.13). Estos procesos y causas de alteración del estaño y su relación con los materiales constitutivos de los brocados se siguen estudiando a día de hoy.

Así, esta heterogeneidad de los materiales constitutivos supone un reto para el/la profesional de la restauración en todos los procesos: consolidación, limpieza, reintegración volumétrica, reintegración cromática y protección. Y además, su relieve característico impone unos procedimientos sin presión ni calor.

Figura 11. Retablo De la Coronación de la Virgen de Errenteria, Gipuzkoa. 1528.

Figura 12. Retablo de Nuestra Señora de la Puebla de Arganzón. Burgos. 1531-35.

Figura 13. Retablo de San Andrés. ha.1530.1540. Fago (Huesca).

En lo que se refiere a la operación de fijado o consolidación, el peso del estrato implica la realización de pruebas con distintos materiales. Históricamente se han empleado productos naturales, tales como la cola animal o ceras resinas, o incluso resinas sintéticas, según la naturaleza del relleno, las condiciones ambientales o las eventuales intervenciones que haya sufrido la obra. La corrosión del estaño es un proceso irreversible e inevitable, pero la elección de los productos debe tener en cuenta la sensibilidad de este a la humedad y a los medios ácidos.

La limpieza o la eliminación de repintes en algunos casos, supone una dificultad añadida, al tener que adaptarse a una orografía menuda e intrincada, dificultando en gran medida un acabado uniforme. En cuanto al estucado, reintegración volumétrica y reintegración cromática, unos criterios reflexivos y coherentes con el tipo de obra, su localización y el nivel de pérdidas deben marcar el alcance de la intervención, para no incurrir en falsos históricos. En el caso de retablos escultóricos y pictóricos de ciertas dimensiones, dada la lejanía para la observación, el foco de atención no suele estar centrado en los brocados, haciendo innecesario focalizar la intervención en los acabados estéticos.

Por último, la protección final debe ser valorada tanto por el cambio en el brillo de las decoraciones, como por su reversibilidad o su limitado poder de protección.

Es evidente que son muchas las cuestiones que debemos tener en cuenta al intervenir sobre los brocados aplicados y es imperativo reflexionar sobre el uso de materiales y métodos que utilizamos a veces de forma un tanto mecánica sin valorar debidamente las consecuencias y las interacciones con los constituyentes que presenta cada obra. Nuevos retos que esperamos poder compartir en el futuro.

Bibliografía

AA.VV. (2021). Propuesta metodológica para el examen, registro y representación gráfica de los brocados aplicados. Ge-Conservacion, 19(1), 90-102. Disponible en: https://doi.org/10.37558/gec.v19i1.844. Fecha de acceso: 17 febrero 2024.

Barrio Olano, M., Berasain Salvarredi, I. (2018). El Retablo de los Santos de la Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias (Burgos): estudio de la policromía. Ge-conservación, v. 1, n. 13, 29-40. Disponible en: https://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/569. Fecha de acceso: 17 febrero 2024.

Barrio Olano, M., Berasain Salvarredi, I. (2017). Applied Brocade in the altarpiece of the Coronation of the Virgin of Errenteria (Basque Country). Polychrome sculpture: Tool Marks, Construction Techniques, Decorative Practice and Artistic Tradition, vol.3, ICOM-CC. 106-115.

Barrio Olano, M., Berasain Salvarredi, I., Muñiz Petralanda, J., Aldabe Gil, V. y Colado García, I. (2021). Aportación al mapa del brocado aplicado en el territorio histórico de Gipuzkoa: nuevos casos, filiación entre modelos y evolución estilística. Ge-conservacion, 19(1), 195-209. Disponible en: https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/976. Fecha de acceso: 17 febrero 2024.

Carrassón, A. (2007). “La Restauración” en El Retablo Mayor de la Iglesia Parroquial de San Pablo de Zaragoza. Restauración 2006 (pp. 129-168). Zaragoza.

Carrassón, A. (2012). Los procedimientos técnicos de la policromía del retablo mayor de Santa María de Tauste en C. Morte García y M. Castillo Montolar (Coords.), El retablo mayor renacentista de Tauste, (pp. 131-140). Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.).

González-López, M. J., (2000). Brocado aplicado: fuentes escritas, materiales y técnicas de ejecución. PH Boletín, nº 31, 67-77. https://doi.org/10.33349/2000.31.993.

Geelen, I. y Steyaert, D. (2011). Imitation and Illusion: Applied Brocade in the art of the Low Countries in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. KIK/IRPA.

Roberto Amieva, C. (2014). El brocado aplicado en Aragón. Fuentes, tipologías y aspectos técnicos (Vol. 6). Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Roberto Amieva, C. (2021). Aplicaciones y relieves con láminas metálicas en el Pórtico de la Gloria. En La restauración del Pórtico de la Gloria. Catedral de Santiago de Compostela. Documentación, estudios y conservación (pp. 183-211). Ed. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones. ISBN: 978-84-8181-757-7. Ministerio de Cultura y Deporte.